この記事ではガスセントラルヒーティングの節約方法を6つ紹介しています。

我が家は札幌のごく一般的な分譲一戸建てで3人暮らし(夫婦+6歳娘)。

プロパンガスが熱源のセントラルヒーティングを使って5年以上が経とうとしています。

毎年冬が来る度に

「また今年も暖房費との闘いが始まるのか…(>_<)」と憂鬱になりますよね。

ただ我が家は毎年高額な光熱費におびえるだけではなく

「少しでも節約したい!」と毎年暖房費の節約方法を模索してきました。

▼2021年の暖房費節約の奮闘は以下の記事でまとめています。

その努力がようやく実を結んできたようで、検証を始めてからガス使用量を121.2㎥も減らす事が出来ました!

- 初めて過ごした1年目(2019年1月~12月)のガス使用量は679.0㎥。

- 直近1年間(2022年1月~12月)のガス使用量は557.8㎥。

熱源がガスではないご家庭でも参考になると思いますよ。

ハル

ハル有料記事にしたいくらいの情報量✨でお届けします!

(…そのうちするかも笑)

エコジョーズ暖房|

ガスセントラルヒーティングの6つの節約方法

ハル

ハルプロパンガスの場合、まずはガス単価が適切かどうかガス屋の窓口(無料!その場ですぐわかる!)で調べてみてね。

ガス単価が適切でも高いのなら以下の6つの対策をやってみて!

目からウロコの7つのコツ

\ セントラルヒーティングの節約方法 /

節約方法①|

室温20度&湿度50%保つ

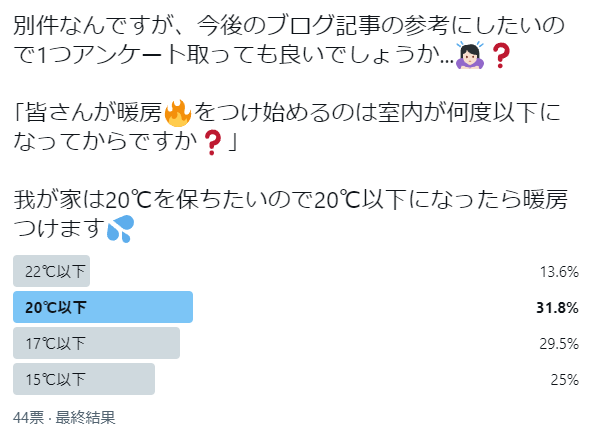

「あなたは室温が何度になったら暖房をつけ始めますか?」

今回のこの記事を書くにあたり、Twitter上でこんなアンケートを取ってみました。

- 22℃以下 ー 13.6%

- 20度以下 ー 31.8%

- 17℃以下 ー 29.5%

- 15℃以下 ー 25%

急な問いかけにも関わらず44名の方が解答してくれたその結果は…20度以下で暖房をつけ始める人が一番多かったのですが…

私が驚いたのは半分以上の方が17℃以下になって初めて暖房をつけ始めているという事実

主観ですが北海道は過暖房の家が多いような気がします。

旦那ちゃん

旦那ちゃん小さい頃から

部屋の中は24℃以上。

ぽかぽか空間でアイスを食べる。

道民の常識ですよね。

でもね、環境省(COOL CHOICE ウェブサイト「WARMBIZ(ウォームビズ)とは」)の推奨する暖房中の室内温度の目安は20度なんです。

湿度をコントロールする事で20℃もあれば室内で快適に過ごす事ができるんですよ。

子機を玄関の外に設置していて

その温度を下段に表示してくれています

ハル

ハルこういったマルチチャンネル対応の温湿度計があれば部屋の中にいながら外気温や外湿度もわかるので、

暖房をつけるかどうか

温度設定の目安

に役立ちますよ!

節約方法②|

セントラルヒーティングは長時間つけっぱなしにする

「セントラルヒーティングの使い方」を調べると24時間つけっぱなしにすることと説明している記事が多いですよね。

これ「半分」本当だと感じています。

「半分」というのは、「必ずしも24時間つけっぱなし」というわけではないと感じているからです。

でも頻繁につけたり消したりするよりは長時間つけっぱなしにする方が間違いなくコスパは良いです。

根拠として、過去の検証結果を2つ紹介します。

- 検証①(2021-2022年シーズン)

- 「24時間セントラルヒーティングで全館つけっぱなし VS 日中はリビングエアコン暖房&20時~8時まで寝室のみパネルヒーター」どちらがおトク?

- 検証②(2022-2023年シーズン)

- 「11月末まではエアコン暖房&補助暖房でしのぐ & 12月からは24時間セントラルヒーティング」の方がおトク?

検証①(2021-2022年シーズン)|

「24時間セントラルヒーティング・全館つけっぱなし VS 日中はリビングエアコン暖房&20時~8時まで寝室のみパネルヒーター」どちらがおトク?

1つ目の実験事例は2021-2022年シーズンに行った11月中旬から12月中旬の暖房器具に関するものです。

「24時間セントラルヒーティングを全館でつけっぱなしにする」VS「日中はリビングのみエアコン暖房&20時~8時まで寝室のみパネルヒーター」でどちらがお得か検証しました。

この結果から本格的に寒くなったらセントラルヒーティングを24時間稼働した方が安くなるという事がわかりました。

▼【2021-2022シーズンの実験】エアコン暖房vsガスセントラルヒーティングどちらがお得?検証記事はこちら!

検証②(2022-2023年シーズン)|

「11月末まではエアコン暖房&補助暖房でしのぐ & 12月からは24時間セントラルヒーティング」の方がおトク?

この結果を受け次シーズン(2022-2023年)は

12月1日からセントラルヒーティングを稼働し始め、24時間つけっぱなしにすることを決意。

12月1日にセントラルヒーティングを稼働するまではリビングではエアコン暖房、寝室ではカセットガスストーブのデカ暖使用し、11月からセントラルヒーティングを稼働するのとどちらがおトクかを検証しました。

右は”マイ暖“

デカ暖は小型灯油ストーブ並の火力があります。

デカ暖は思っていた以上の暖房能力で、1~2時間つけると室温が2度は上がり11月下旬でも室温が18℃位なので布団をかぶれば充分暖かく眠れましたよ。

ガス缶1つで3~4時間程度使えるので1週間に2~3本位で、2022年当時は1ヶ月で1,200円程度しかかかりませんでした。

(今ではカセットガス缶の単価が上がってしまったので3,000円程度にはなりそうですね。)

こんな対策をして挑んだ2022-2023年シーズンの11月~2月の電気使用量とガス使用量を2021-2022年シーズンと比べた表がこちらです。

| 電気使用量 (kWh) | ガス使用量 (㎥) | |||

| 2021-2022年 | 2022-2023 | 2021-2022年 | 2022-2023年 | |

| 11月 (10/10~11/10頃) | 378 | 338 | 29.6 | 22.2 |

| 12月 (11/10~12/10頃) | 443 | 297 | 59.7 | 64.6 |

| 1月 (12/10~1/10頃) | 533 | 431 | 113.0 | 116.1 |

| 合計使用量 | 1,354 | 1,066 | 202.3 | 202.9 |

| 差引 | -288kWh | +0.6㎥ | ||

※検針日は電気とガスで若干前後しています

これを見ると~12月中旬までエアコン暖房をメインに使っていた2021-2022年シーズンと比べると2022-2023年シーズンは

- 電気使用量は -288kWh

- ガス使用量は +0.6㎥

としっかり結果に表れています。

ハル

ハル…というかガス使用量が+0.6㎥しか増えなかったんですよ…!

とくに1月の使用料を比べてみると、エアコン暖房を積極的に使っていた2021-2022年シーズンは2022-2023年シーズンよりも電気を100kWh近く多く使用しているのに、節約していると思っていたガス使用量は今年と大差ないんです。

これを2023年2月の電気代・ガス代単価で計算してみると

- 電気代

電気単価 32.96円(北ガスの電気:280kWhを超える分)×-288kWh = 9492.48円

≒ 9,493円減った - ガス代

ガス単価 332.17円(北ガスジェネックスガス単価:11.12.1月平均)×0.6㎥ = 199.302

≒ 200円増えた

2022-2023年は11月にカセットガス代が1,200円程度かかっているので、

9,493円 ー (200円+1,200円)

= 8,093円 も節約できた!

ハル

ハル8,000円は外食数回できる位の金額なので大きいですよね!

この2つの検証結果から我が家は「11月末まではエアコン暖房&補助暖房でしのぐ & 12月からは24時間セントラルヒーティング」がおトクと感じ、2023-2024年シーズンも2022-2023年シーズンと同じ方法で暖房を稼働しました。

ただ2024年も燃料費の高騰が続き光熱費もうなぎ上りに上がり続けています。

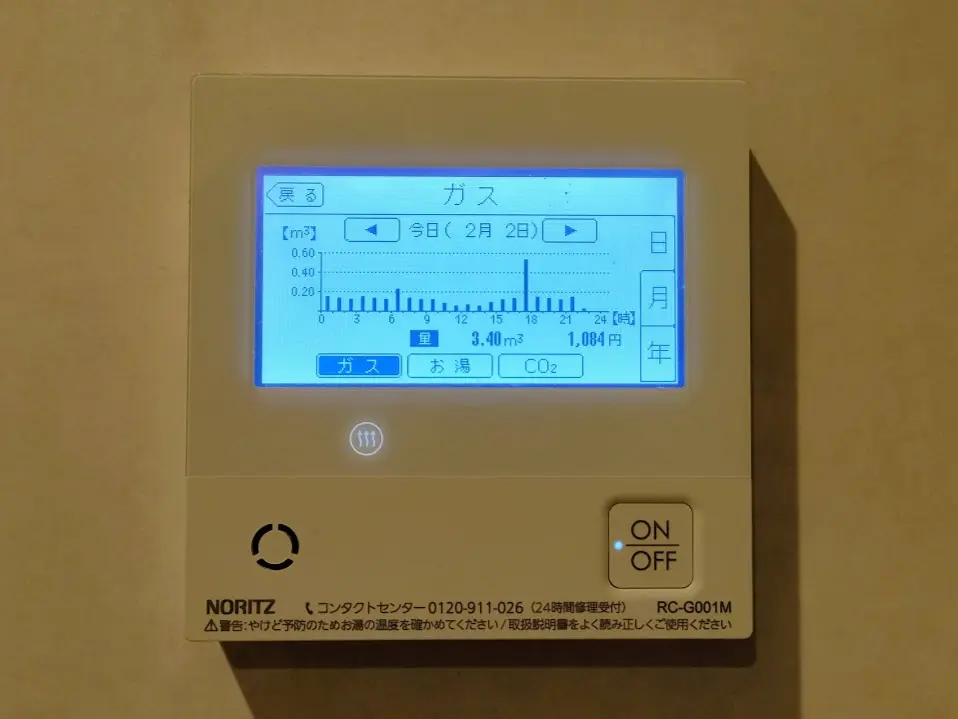

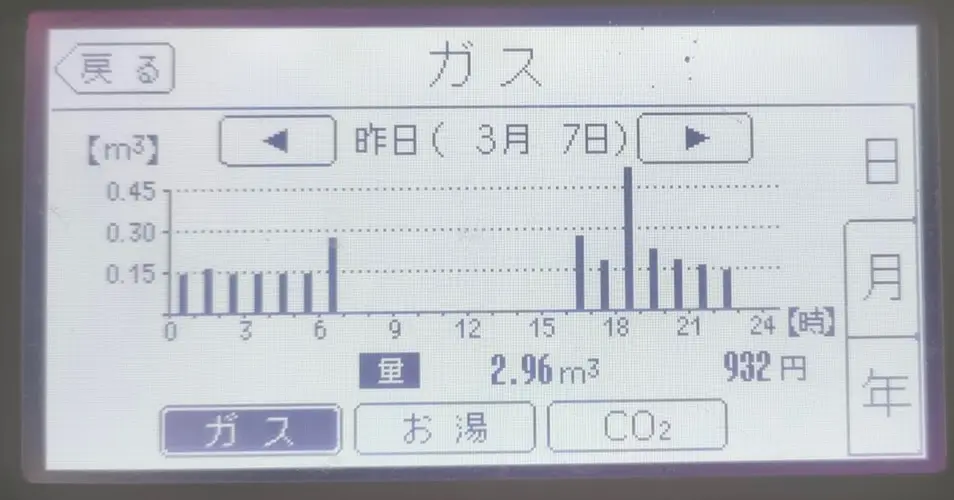

我が家のセントラルヒーティングはボイラーを24時間稼働すると1日1,000円以上のコストがかかります。

(ずっとパネルヒーター内の温水をあたため続けるため)

一日に使っているおよそのガス使用量と料金を

調べる事ができます。

そのため2024-2025年シーズンの2月頃からボイラーのタイマーを利用し、日中不在の時間と夜間の暖房を消すことにしました。

暖房をつけ始めたら、24時間家中ぽかぽか!がすごく快適だったのですがそこは断念することにしました。

ハル

ハル24時間家中ぽかぽかを断念するだけで1日300円程度は安くなります!

節約方法③|

タイマーを活用し4時間以上暖房不要の時間は暖房を切る

2024-2025年シーズンは24時間ぽかぽか暖房を諦め、夜寝ている間と日中人がいない時は暖房を消す事にしました。

我が家の場合、給湯・暖房ボイラーに24時間タイマーがあり、つけたい時間や消したい時間を個別に設定できます。

これもコツがあって、4~5時間以上消さないと節約の効果は少ないと感じています。

(詳細は別の記事で解説)

我が家の場合、2025年の2月3月にいろいろ検証した結果8時~16時と22時~4時まで暖房を消せば、そこまで寒さを感じず1日あたり200~300円程度の節約に成功しました。

月にすると3,000~5,000円程度の節約で、ガス代値上げ分が節約できたという感じですね。

▼ セントラルヒーティング(エコジョーズ暖房)はつけたり消したりとつけっぱなしのどちらがおトク?(準備中)

節約方法④|

ボイラー(エコジョーズ)の設定温度はできるだけ低くする

我が家の給湯・暖房ボイラー(エコジョーズ)は“ノーリツ GTH-C2452AWPD-SFF-KR “という製品で脱衣所に設置してあります。

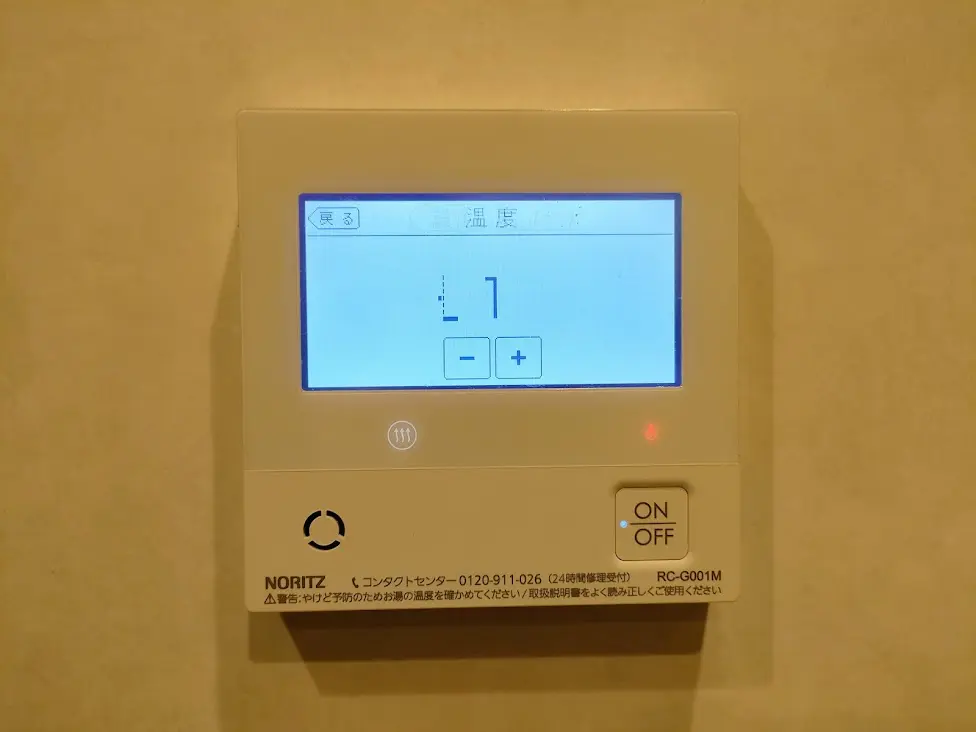

このボイラーをキッチンにあるリモコンで操作して、給湯も暖房もまかなっています。

我が家のセントラルヒーティングシステムは、各部屋のパネルヒーターの中を流れている温水をこのボイラーで温めて循環させ、パネルヒーターから発するふく射熱で家全体を暖めています。

この不凍液の温度をコントロールパネルで設定する事ができるのですが、我が家の場合は7段階中1番低い「1」に設定しています。

このボイラーの温度設定を高くすると、パネルヒーター内部の温水の温度が上がりパネルヒーターからのふく射熱も増えるので部屋の暖まりが早くなる気はします。

が、もちろんそれだけ燃料であるガスを使う量も多くなるので、ガス代が高くなるとわかりますよね。

節約方法⑤|

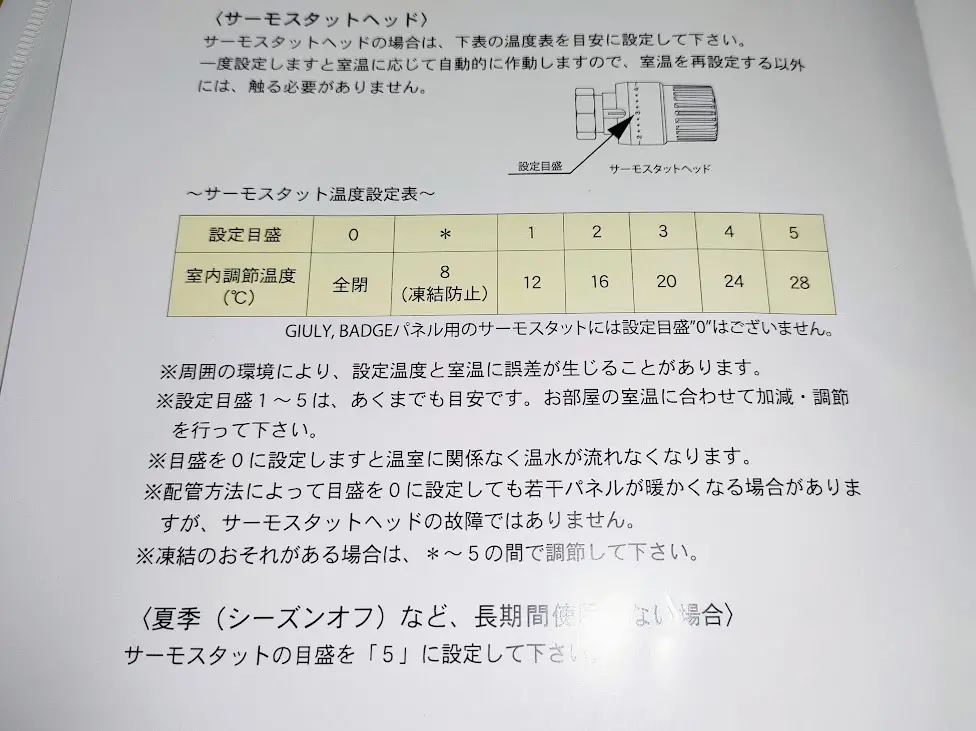

パネルヒーターのバルブ(つまみ)は低めに設定

パネルヒーターを使ったセントラルヒーティングは次の2つの操作で室温をコントロールします。

- ボイラーでパネルヒーター内部の温水(不凍液)の温度を設定

- パネルヒーター内に流す液量をパネルヒーターのバルブ(つまみ)で調節

①のボイラーの設定は基本はワンシーズン変えなくても大丈夫です。

シーズン中意識して操作して欲しいのが②のパネルヒーターのバルブです。

パネルヒーターのバルブを見ると「0*12345」など記号と数字が並んでいると思いますがこれを自分の設定したい温度に合わせて使用します。

(我が家のパネルヒーターはイギリスのDimplex(ディンプレックス)というメーカーのパネルヒーターですが、基本操作はどこのメーカーの物でもほぼ同じですね)

我が家の場合は2階のほぼ使っていない居室2部屋(吹き抜けあり)は「*(凍結防止)」にしていて、それ以外のパネルのみ稼働させています。

本来は部屋を20℃に保ちたければ「3」に合わせるのですが、我が家はこのカタログ値よりも低めの「2.5」くらいにバルブを合わせるようにしています。

理由は室内は窓際・壁際の方が寒いから。

一度温度計を置いて実験したことがあるのですが、部屋の真ん中に置いた温度計より窓際・壁際の温度計は2~3度位低い気温を示していました。

特に窓際(カーテンの奥)は2度どころかもっとひんやり感じます。

窓に立てかけています。

溜まった結露が凍ってます💦

窓付近はかなり寒い

…ということはですよ、壁際・窓際にあるパネルヒーターの設定温度を20℃に設定したら、部屋の真ん中は2度高い22度まで上がってしまうということです。

部屋の中を20℃に保ちたいのであれば22℃だと余計なガス代がかかってしまっていてもったいないですよね。

我が家は2022-2023シーズンにこの事に気付きました。

それから、朝起きた時にリビングに設置している温度計が20℃を切らないくらいになるようにパネルヒーターのバルブを調節した所、大きくガス使用量が節約できたので是非試してみて欲しいです!

このバルブ調整ですが、結構シビア💦

1メモリも動かすとかなり変わってきてしまうので、特に大きなパネルヒーターの場合は1/3メモリ位ずつ動かして日々調節してみてくださいね。

ハル

ハル朝起きた時に20℃でも家族が起きてくるとあっという間に21℃位にはなります。

(1人増えると0.5℃上がるイメージ)

天気が良い日なんかは、お日様の力で22℃位にはなっていてパネルヒーターは夜の1/4程度しかガスを消費していない状態になっていますね。

節約方法⑥|

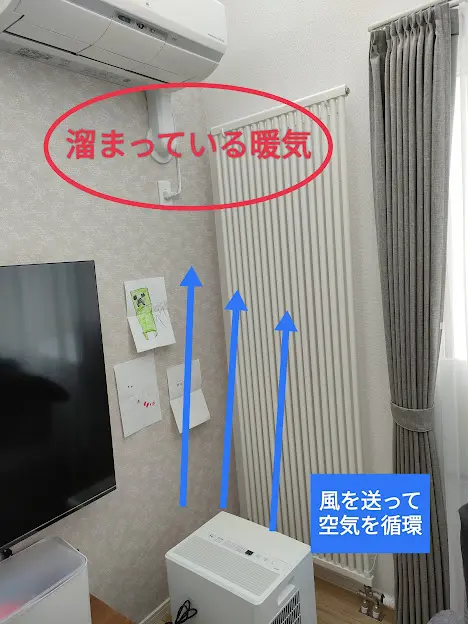

サーキュレーター(またはハイブリット加湿器)を上手に使う

我が家のリビングには大きな”吹き抜け”があるのですが、その天井にはシーリングファンがついています。

シーリングファンとは天井に取り付けるサーキュレーターの事。

家の引き渡しの時に施工会社の方からコレで空気を循環させるようにと言われていたのですが2022年の夏から全く使わなくなりました。

理由は「意味がないな」と感じたからです。

シーリングファンを使わない代わりに、冷房時には別のサーキュレーター、暖房時にはハイブリッド加湿器をサーキュレーター替わりに使うようになりました。

これで冷気や暖気が溜まっている場所に向けて風を送った方がずっと効果があるなぁと感じています。

(👆オススメ!キャンプでも使える!)

右:モダンデコ360℃首振りサーキュレーター

我が家が使っている

\ コードレスサーキュレーター /

暖房時はサーキュレーターではなくダイニチの大型ハイブリッド加湿器をサーキュレーター替わりに使っています。

我が家が使っている

\ ハイブリッド加湿器 /

ハル

ハル新築の木造(木が乾燥している)でパネルヒーターのセントラルヒーティングの場合ものすごく乾燥します。

何もしないと湿度25%くらいでお肌はパリパリしちゃう💦

実物はかなり大きいですが、加湿能力が木造30畳対応と加湿量が多くこれ一台で一軒家の湿度を保ってくれます。

少し大きくてもこの加湿器を選んだ理由はecoモードの消費電力の低さ。

- 消費電力(最大:W)(50/60Hz)

- 標準モード ⇒ 390W/390W

電気代 約3,085円(1日8時間使用:電気単価32.96円) - ecoモード ⇒ 42W/47W

電気代 約333円(1日8時間使用:電気単価32.96円)

- 標準モード ⇒ 390W/390W

なんとECOモードにするだけで約1/10の電気使用量になるんです!

我が家はECOモードしか使わないつもりでこの大型加湿器を選びました。

このecoモードのデメリットはヒーター加湿を使わず気化式のみで加湿するので風がブオーっと勢いよく吹き出し続ける事。

ただ我が家はこの風をサーキュレーターのように利用。

出てきた強風を暖気が溜まるエアコン下部分に当てて空気を循環させることで暖房効率を上げています。

ハル

ハル電気代を節約しながら加湿もできるし、空気の循環もできるので一石三鳥

それに湿度が高くなると不思議と暖かく感じるんですよね。

節約方法⑦|

暖気を逃がさない対策をする

スタイロフォームのパネルを置いてます

これは2021年から取り組んでいる事ですが、せっかく暖めた暖気をなるべく外に逃がさないようにいろいろと取り組みをしています。

▼過去の取り組みはこちらの記事参照

今年は更に次の3つを意識的に行ってみました。

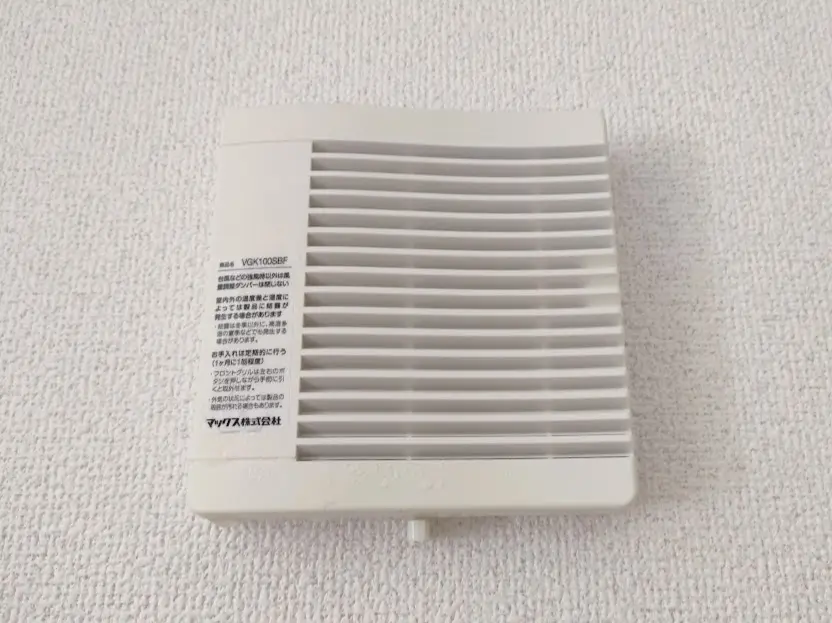

- 浴室換気扇はこまめに消す

- 換気口は半分閉じる

- カーテンは暗くなる前に閉める

[熱を逃がさない①]

浴室換気扇はこまめに消す

家の引き渡しの時にユニットバスメーカーのTOTOさんに

「浴室換気扇はカビ予防のために24時間つけておくのがおすすめです!」と言われその通りにしていたのですが、冬場のみバスルームの換気扇を使用後1時間で消す事にしました。

- 冬は乾燥するから湿気も溜まりにくいのでは?

- 24時間換気が脱衣所&トイレ2か所にあるので浴室までつける必要はないのでは?

この2つが理由です。

11月から取り組んでいますが、水の乾きが悪いなぁと感じる壁や隅の部分はたまにタオルでふき取っています。

が特に不便は感じていないので今後も湿気が低い時期は続けていこうかと思っています。

[熱を逃がさない②]

換気口は半分閉じる

下のレバーで開けたり閉めたりできます。

真ん中にして半分閉めてます

各部屋に換気口が1つついているのですが、場所によってはこの換気口からの吹込みが結構寒い。

24時間換気があるので換気口は閉めると家にはあまり良くないため常に全開にしていたんですよね。

でもあまりにも寒いので施工元の工務店に相談した所

「特に気になる場所なら半分くらい閉めても問題ない」と回答されたため、今年から5か所中2か所を半分閉める事にしました。

半分閉めるだけでも気になる外気の吹込みはかなり改善されました。

[熱を逃がさない③]

カーテンは暗くなる前に閉める

暗くなると部屋の照明の電気代がかかるのでできるだけカーテンは閉めずにいたのですが、カーテンは窓からの冷気を遮断してくれるのだと知りました。

それからは気温が下がってくる日暮れ前にはカーテンを閉めるようにし、暖気を逃さないように工夫しています。

カーテンライナーや断熱カーテンを取り入れるのもおすすめです。

設定を見直して

“寒い時ほど暖かい”セントラルヒーティングで節約しよう!

この記事では「【ガスセントラルヒーティングの節約方法】ボイラー温度設定とパネルヒーターの使い方のコツとは?」というテーマで、我が家のガスセントラルヒーティングの使い方について紹介しました。

目からウロコの7つのコツ

\ セントラルヒーティングの節約方法 /

この7つを意識するだけで、我が家は約38,559円も節約する事が出来ました。

セントラルヒーティングは暖房費が高いというデメリットもありますが、寒くなるほどローコストで家まるごとぽかぽか空間にできるというメリットもあります。

まだまだ燃料費の高騰が続きそうなので同じくガス代や暖房費に悩んでいるあなたのお役にたてたら嬉しいです。

我が家の光熱費の推移が知りたい方はこちらの記事もオススメです。

コメント

コメント一覧 (4件)

初めまして。

北海道でプロパンのセントラルヒーティングを使用しているお宅はないかと検索していてこちらに辿り着きました。

昨年11月末に引っ越して初めての請求額に驚愕してしまいまして。。。

おかげさまで有料級のアイデアとヒントをたくさん頂きました。

ありがとうございます^^

道東地区で札幌よりずっとずっと寒いので同じレベルまでは達することは難しいけれど

お手本にしてあれこれ試してみようと思います。

大変参考になりました。また遊びに来ます!

sacchiさん、コメントありがとうございます。

同じくプロパンガスのセントラルヒーティングを使われているんですね!

本当にガス代高すぎてびっくりしますよね…。

道東地区であれば、札幌よりもさらに過酷な環境でしょうから本当に大変だとお察しします。

sacchiさんのような境遇の方のお力になりたくて書いた記事ですので、参考にして頂けるというお言葉を頂けて本当にうれしいです(^^)

セントラルヒーティングは極寒地域ほど工夫次第でローコスト運用できると感じておりますので、ぜひ頑張ってみてください!

私も更なる節約ができないかまた検証を続けてみたいと思います。

初めまして、私も札幌でプロパンのセントラルヒーティングを使用しております。

どうにかして使用量を減らせないかと試行錯誤しているのですが、今季は初めてボイラーをつけっぱなしで使用してみました。使用料、料金等は今後わかるかとは思いますが。

北ガスさんのサイトでは、熱源がガスの場合は温める力が強いので、タイマーで使用する事で節約できます。と説明されておりました。

しま様はつけっぱなしと、タイマーでの両方の運用をお試しされたと思いますが、やはり日中人が不在の家でもボイラーはつけっぱなしがいいと思いますか?

taka様

コメントありがとうございます。

私も北ガスさんのサイトよく見に行っていました!

日中不在にする場合は判断が難しいですよね。。。

ボイラーを切ればガス代かからないですもんね。

ただ私ならボイラーは切らず24時間稼働させるような気がします。

水道凍結したら面倒ですし、パネルヒーターのセントラルヒーティングって部屋を暖めるまでかなり時間がかかるからです。

以前真冬前(最低気温0~5℃位)にタイマー稼働させていた時で2~3時間前にはボイラー稼働させておかないと

「暖かいな」なんて感じませんでした。

だから日中不在にする時間にもよりますが、例えば8時~18時まで不在にするとしたら7時頃にタイマーOFF⇒15時~16時タイマーON位にしないと寒いんじゃないかなーと思います。

我が家だと日中の9時間位って天気の良い日なら日差しで部屋も暖かくなるのでそこまでガス代もかかってないんですよね。

それならつけっぱなしにしとくかなって判断です。

もしあまりにも暖房代が高いなら、サブ暖房として灯油ストーブを用意して併用するとセントラルヒーティングの暖まりの遅さをカバーできそうな気はしますね!

すべて個人的な見解ではありますが、taka様の参考になりましたら嬉しいです。

ハル